Опытные полевые работыСтраница 1

Для получения надежных характеристик физико-механических свойств грунтов на ряду с лабораторными методами проводятся испытания грунтов непосредственно в массиве на месте будущего строительства. В настоящее время для этих целей используются следующие методы:

– метод статических нагрузок на штампы;

– прессиометрия;

– срез целиков в горных выработках, раздавливание, выпирание, обрушение; вращательный срез крыльчаткой;

– статическое и динамическое зондирование;

– испытания грунтов инвентарными сваями и испытание опытных свай натурных размеров;

– определение типа грунтовых условий по просадочности опытным замачиванием.

В ходе полевых работ определяют гидрогеологические параметры, в частности: коэффициент фильтрации, мощность водоносных пластов, химизм (химический состав подземных вод), направление и уклон подземного потока.

Полевые методы изучения грунтов применяются главным образом для особо важных сооружений и на последних стадиях проектирования, когда уже существует полная картина геологического строения участка, имеются геологические разрезы, данные о физико-механических свойствах грунтов, генеральный план сооружения.

Наиболее важные характеристики грунтов, определяемые при полевых испытаниях и необходимые для расчета основания сооружения, это – сжимаемость грунта и сопротивление сдвигу.

Сжимаемость грунта характеризуется модулем деформации и коэффициентом Пуассона, сопротивление грунтов сдвигу – углом внутреннего трения и удельным сцеплением.

При полевых исследованиях модуль деформации грунта можно определить испытанием грунта статическими нагрузками (штампом) и прессиометром.

Цель испытания грунта статическими нагрузками (штампом) – по величине нагрузки и соответствующей этой нагрузке осадке получить достоверные сведения о сжимаемости грунта (модуле деформации) в слое глубиной, равной полуторной ширине штампа. В просадочных грунтах определяется дополнительная величина осадки – просадка, которая происходит при их увлажнении.

Испытания штампами выполняются в шурфах и скважинах.

Штампы состоят из толстых металлических пластин (усиленных ребрами жесткости) квадратных – площадью 5000 см со стороной 0,71 м или круглых той же площади диаметром 0,8 м. При испытаниях в скважинах применяют штампы диаметром не более 0,6 м. Размер шурфа в плане должен быть не менее 1,5 х 1,5 м, минимальный диаметр скважины – 0,325 м. Для обеспечения подземного контакта штампа с грунтом по всей площади иногда используют завинчивающийся штамп.

На штамп передается равномерное давление ступенями по 0,01…0,1МПа. Каждую ступень выдерживают до стабилизации осадки. Общее число ступеней должно быть не менее четырех. Режим испытания подробно регламентирован инструкциями и ДСТУ. Значение модуля деформации грунта получают для выбранных интервалов давлений в зависимости от величины приращения осадок.

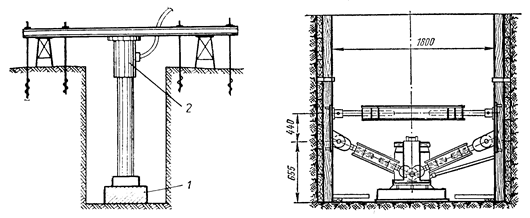

Основные элементы оборудования при полевых испытаниях грунтов статическими нагрузками показаны на рис. 2.7: 1 – штамп;

а) б)

Рис. 2.7. Установка для испытания грунтов на сжатие:

а – с балкой и анкерными сваями; б – с упором в стенки шурфа.

2 – установка для нагружения штампа в виде платформы или гидравлического домкрата. В комплект также входят прогибомеры – приборы для регистрации осадки с точностью до 0,1 мм и другое дополнительное оборудование.

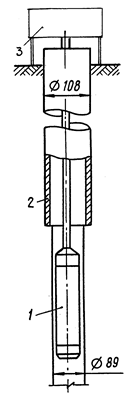

И с п ы т а н и я с п о м о щ ь ю п р е с с и о м е т р а. Прибор состоит из цилиндрической резиновой герметической камеры, которую опускают в пробуренную скважину (рис. 2.8) на глубину, где требуется определить показатели сжимаемости грунта. Затем в камере создают внутреннее давление при помощи специальных гидравлической или пневматической систем. Оболочка камеры плотно прижимается к стенкам скважины и начинает расширять последнюю, деформируя грунт. На поверхности земли находятся аппаратура для создания и измерения давления в камере и приборы, регистрирующие деформацию грунта. Значения модуля деформации определяются по величине деформации грунта при соответствующем давлении.

Штукатурная станция

Работает со всеми сухими смесями, предназначенными для машинного нанесения.

Штукатурная станция гарантирует безотказную работу с любыми имеющимися в продаже смесями на гипсовой, гипсово-известковой и цементно-песчанной основе, предназначенных для нанесения механизированным способом. Возможна подача материа ...

Сухие пылеуловители

Гравитационные пылеуловители

. Простейшим типом пылеуловителей являются пылеосадочные камеры, относящиеся к гравитационным пылеуловителям. Их действие основано на том, что скорость потока запыленного воздуха, поступающего в камеру и расширяющегося в ней, уменьшается, вследствие чего находящиеся в нем тверды ...

Расчет железобетонной площадочной плиты лестничного марша. Задание

для проектирования

Рассчитать и сконструировать ребристую плиту лестничной площадки двухмаршевой лестницы. Ширина плиты 1350 мм, толщина 60 мм, ширина лестничной клетки в свету 3 м. Временная нормативная нагрузка 3кН/м2, коэффициент надежности по нагрузке γf = 1,2. Марки материалов принять: бетон класса В25, арматура кар ...

Категории сайта

- Главная

- Расчеты в строительных работах

- Современная технология терраццо

- Железобетонные конструкции и изделия

- Плавательный бассейн

- Ремонт оштукатуренных поверхностей

- Информация по архитектуре